Smart City Karlsruhe

Smart City Karlsruhe:

smart, digital & vernetzt.

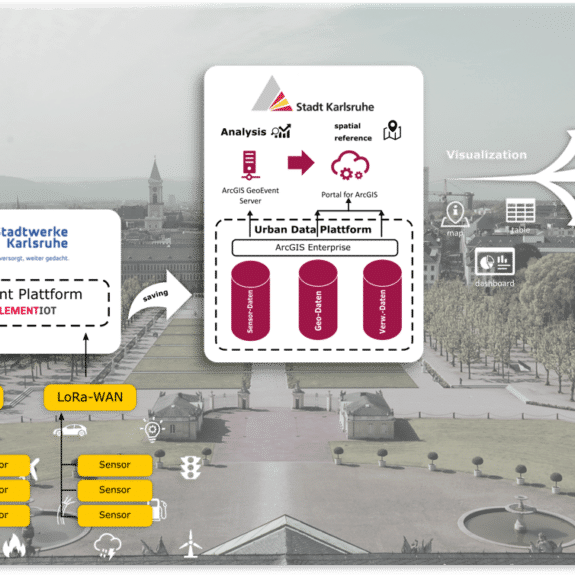

Die Smart City Karlsruhe nutzt die Potenziale digitaler Technologien und Daten, um die Teilhabe und Lebensqualität unserer Bewohner*innen zu steigern, den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu begegnen und Karlsruhes Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Und das seit Jahren mit Erfolg.

Weitergedacht und umgesetzt:

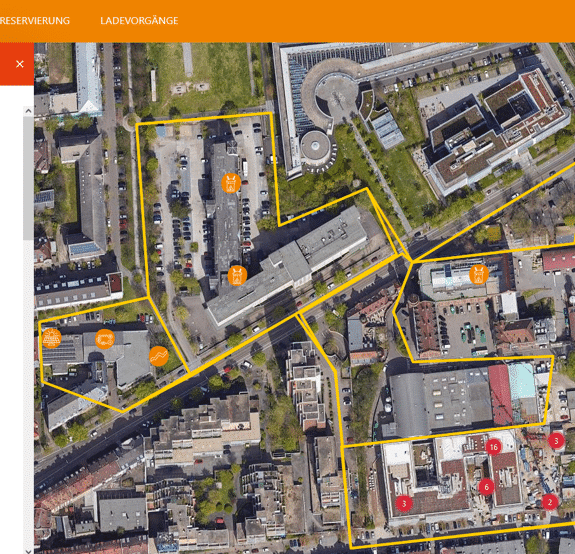

Unsere Smart City Projekte

Die Smart City Karlsruhe zeichnet sich durch zahlreiche Projekte in unterschiedlichen Lebensbereichen aus. Bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen kann Karlsruhe auf ein großes Netzwerk an Akteuren und Expertise aus der lokalen Digitalbranche zählen.

Erfahren Sie mehr über unsere Smart City Projekte in verschiedenen Bereichen.

Alle Neuigkeiten rund um die

Smart City Karlsruhe

Die häufigsten Fragen und

ihre Antworten

-

Von B wie Bürgerdienste bis S wie Smart Region Konzepte, das Glossar der Smart Country Convention des Bitkom Branchenverbands fasst die wichtigsten Begrifflichkeiten gut verständlich zusammen.

https://www.smartcountry.berlin/de/zusatzseiten/glossar/ -

Schon ziemlich „smart“. Dass die Fächerstadt zu den digitalsten Städten in Deutschland zählt, zeigte u. a. der 3. Platz hinter Hamburg und Köln beim Smart City Award 2021 des Bitkom e.V. 2020 konnte Karlsruhe den Titel der “digitalsten Verwaltung” für sich gewinnen. Auch 2023 gehört Karlsruhe zu den Top10 der smartesten Städte Deutschlands und freut sich über die erneute Auszeichnung als „digitalste Verwaltung“ und Stadt mit der „smartesten Mobilität“ in Baden-Württemberg.

Außerdem ist Karlsruhe als einzige deutsche Stadt Teil der G20 Global Smart Cities Alliance des Weltwirtschaftsforums (WEF). Die Alliance hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Kurs in Richtung einer ethischeren und verantwortungsvolleren Zukunft festzulegen. Gemeinsam mit 35 weiteren “Pionierstädten” möchte Karlsruhe so eine weltweite Initiative zur Förderung der ethischen Nutzung und Entwicklung von digitalen Technologien und Strategien etablieren. Im Rahmen der G20 Smart City Alliance wurde 2021 der Governance & Economy Award bei den World Smart City Awards im Rahmen des Smart City Expo World Congress in Barcelona gewonnen.

Mit dem Aufsetzen einer neuen Struktur und der Definition einzelner Fokusthemen geht die Smart City Karlsruhe gezielt Zukunftsthemen und -herausforderungen gemeinsam an.

-

Sie haben Fragen oder Anmerkungen zur Smart City Karlsruhe? Melden Sie sich gerne bei uns!

Die Karlsruher Smart City Themen werden gemeinsam vom Amt für Informationstechnik und Digitalisierung der Stadt Karlsruhe und der Initiative karlsruhe.digital betreut.

Ansprechpersonen

Die Karlsruher Smart City Themen werden gemeinsam vom Amt für Informationstechnik und Digitalisierung der Stadt Karlsruhe und der Initiative karlsruhe.digital betreut.

Fragen, Ideen und Anmerkungen rund um die Digitalisierung der Stadtverwaltung?

Oder zu Digitalprojekten der Stadt Karlsruhe mit Außenwirkung, wie beispielsweise der Karlsruhe.App?

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Markus Losert

Amtsleitung inkl. Stabstelle Smart City

Allgemeine Fragen, Ideen und Anmerkungen zur Smart City Karlsruhe, dem Standortmarketing und dem Einbezug von Wirtschaft und Wissenschaft?

Projekte, die in unserer Auflistung nicht fehlen dürfen?

Initiative karlsruhe.digital

Carolin Engel

Geschäftsstelle karlsruhe.digital